石垣を支える草木根と菌糸の働き ~長崎県外海地区、ド・ロ神父の石垣造作から

長崎県沿岸の海岸段丘と豊かな海の生態系の関係は?

ここは長崎市、旧長崎漁港です。

急峻で複雑な岩山が海辺へと伸び、リアス式海岸が続くこの地域は、その地形条件がゆえに古来より豊富な海産資源に恵まれ、海を中心とした人の生業が連綿と続いてきました。

陸地近海の豊かさが続くためには、陸地と海底との岩盤の連続と、上部の豊かな森がもたらす清冽な海底湧水が大切なことは、以前のブログ記事「陸の森、海の森―海岸林が育む海の生態系―」でお伝えしましたが、長崎県西海岸の海産資源の豊かさもまた、この急峻な地形ゆえに現代にいたるまで保たれてきた陸地の自然環境の豊かさの賜物と言えるでしょう。

長崎漁港から北に西海岸をたどると、平戸市生月島(いきつきしま)、見事な柱状節理が圧巻の景を見せる塩俵(しおだわら)断崖に至ります。

垂直に近い断崖は数10メートルの地形落差を形成し、岩は断崖の上から海底まで続きます。陸地でしみ込んだ水は、重力によって下方へと動き、岩間を数10メートル移動しながら磨かれます。そして断崖と海底との高低差による地下水圧が発生し、近海の底からサイフォンの原理のように、常に清冽な淡水が湧きおこるのです。

断崖下の海は透明に輝き、そこはたくさんの稚魚が生まれ育つ豊かな環境が保たれます。海底の湧水が海水とぶつかると、海水もまた浄化されて、水は海の底まで透き通ってエメラルドグリーン色に輝くのです。

絶え間のない淡水の湧き出しは、海底の岩間を常に清らかに保ち、そして激しく打ち寄せる波の動きを海底において緩和しつつ、ゆるやかに押し返し、まるで海底のドームの中のように、穏やかで安定した環境を作り出しています。リアス式海岸が続く急峻な地形が水を動かし、海と陸の豊かないのちの営みを作り出すだけでなく、千年万年と続く人の暮らしを支え続けてきました。

縄文時代、人の営みのほとんどが海岸段丘、あるいは河岸段丘と呼ばれる断崖上部に集中していたことは、現在明らかに示されています。その理由は、こうした地形が生み出す環境のポテンシャルの豊かさにあります。

環境のポテンシャルとは、その土地が養いうるいのちの豊かさでもあります。こうしたさまざまないのちを養いうるポテンシャルの高い場所を、人々は古来から読み取り、集中的に暮らしの拠点としてきました。そして代々にわたってそこでの生業を繋いできたのでした。

海岸段丘に生きる智慧としての石積み

長崎県内海岸沿いには、こうした石積みによる大規模な段畑もまた点在します。こうした地域では、海岸段丘崖をつくる急峻な起伏が陸と海、双方の豊かさを生むわけですから、ここで集落としての暮らしを永続してゆくためには、生活に応じた地形の改変が必要になります。

岩盤を伴う急峻な地形においては、土を穿てば必ず出てくる石を積み上げて、小規模に段状の地形をつくっていくのが通常でした。そんな風景の名残が、九州や四国のリアス式海岸沿いで今もなお見られます。

人々が暮らしを営むためにコツコツと積み重ねてきたかつての土木造作において、人工的につくられた新たな地形が半永久的に崩れることなく永続し、かつ周辺環境全体の生態系は健康な循環を保ち、土中の水は健康に動き、清冽な水の力を損なわない。そうしたことがかつては当たり前であり、不可欠な視点だったのです。

段状の地形をつくるかつての石積みの技術には、積んだ石に過度な土圧が生じることなく、石垣が自然の一部として溶け込み、そして半永久的に安定してゆくためのたくさんの細かな配慮と視点がありました。そこには、現代土木建築技術の中で忘れ去られてしまった大切な智慧があります。今回から2回にわたり、ブログ中でそのことをお話ししたいと思います。

長崎市内の自然と調和する石垣と石の壁

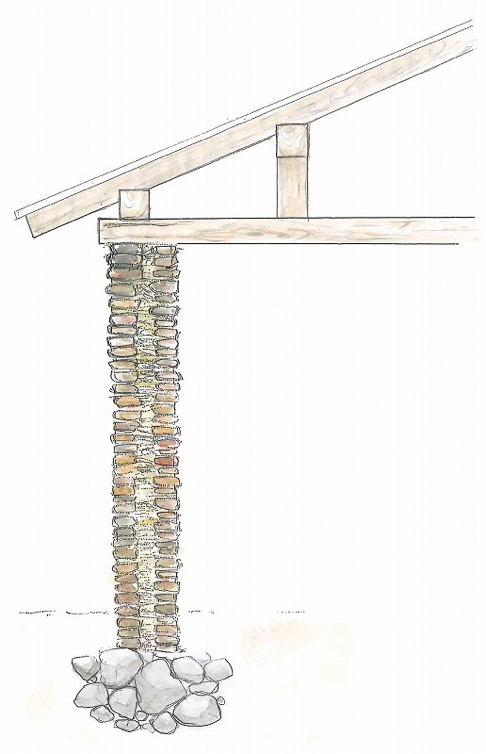

上の写真は世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の基督教文化遺産群の地域のひとつ、外海(そとめ)の出津(しつ)集落の石垣です。この土地を掘れば普通に出てくる黒色片岩を積み上げた石垣で、100年以上の歳月を経てなお、地衣類などの植物に覆われて美しく安定した表情を保っています。石垣の間から大木が生育しているにもかかわらず、石垣を壊すことなく共存しています。こうした大木は、石垣の節理や空隙に無数に細かく根を張り巡らせて、一体になって石垣全体を保つのです。

もちろんこの大木であれば、この程度の石垣を押し出したり壊したりすることは容易にできるのですが、それをせずに石垣を保っているのは、この環境が木々にとっても心地よく、自然環境として健全な状態であるからにほかなりません。

よく、街路樹が道路を持ち上げるとか、家の基礎を壊すとか、まるで木が悪者のように言われることを耳にしますが、その前に木々がその環境を自ら変えようと働くほどに苦しい環境にしてしまった原因に思いを寄せないといけません。そうでなければ、本当の意味での環境との共生、緑のまちづくり、人も自然も心地よい街にはならないのです。

かつての石垣は、土地を圧迫せずに通気性透水性を損なわない積み方をし、背面の土中環境を健康に保つことによって、草木根の根やたくさんの土中生物と一体になって、永続します。

自然と一体になって残るかつての土木造作には、そもそも耐久年数などという考え方は当てはまりません。周辺環境の大きな変化や崩壊がなければ半永久的に保たれたのです。この石垣のように自然と一体化した人の営みの名残は、年月とともにその土地の象徴的な風景として美しさを増していきます。

一方で、現代科学技術における工学的発想によって作られた土木建造物においては必ず老朽化が起こり、100年にも満たない耐用年数が存在するのはどういうことでしょう。コンクリートと鉄筋で作られる重量建造物に頼りきった現代日本のインフラ。ヒューマンスケールをはるかに超えた、巨大で一見堅牢に見える建造物は、土地を傷めます。土地に溶け込むことはないままの建造物に対し、常に自然は元に戻そうとして土圧をかけ続けてきます。その自然の力に対する構造力学的な計算に基づいて、重量建造物はつくられるのですが、自然がその存在を一体のものとして溶け込むことを許さないものは、いずれ朽ちて崩壊します。それが今の土木建造物の耐久性というものであり、持続しないものは本来、インフラなどと称するに値しない、単なる砂上の楼閣でしかありません。

かつての土木造作においては、その造作そのものを自然が新たな風土として一体化させ、溶け込ませてゆくことで、百年千年の土地の安定と豊かさがもたらされてきました。かつ水を汚さず、いのちを養いうる環境のポテンシャルを損なわず、自然や暮らしの営みへの敬意もはらわれてきました。地形を新たにつくろうとするときも、自然の働きに従い、自然の作用の中で自ら安定してゆくように仕向ける他に方法がなかったとも言えるでしょう。

環境を壊し続ける現代の文明社会の営みを軌道修正して、永続する文明へと進化するためには、かつて普通の人たちが手間暇かけて自然と対話しながら積み重ねてきた技術と視点を再び掘り起こす必要があるでしょう。

今回は長崎の石積み壁の事例を少しご紹介します。現代とはまるで違う、かつての土木造作の視点について、感じていただければ嬉しいです。

宣教師が残した美しい石の壁の秘密

この出津集落の山中に、石積みの遺跡のような廃墟が残っています。

「外海の聖者」と言われるフランス人宣教師、マルク・マリー・ド・ロ神父(1840−1914)が120年前に建てた作業小屋の壁の跡です。この壁はド・ロ神父にちなみ、通称「ド・ロ壁」と呼ばれています。

堅牢な石垣の壁です。120年という歳月、少なくとも80年程度は雨ざらしで放置されていたというのにかかわらず、その間の幾度もの地震にも倒壊することなく、雨ざらしの壁は残ります。

台風の通り道であり、激しい海風にさらされる立地において今もなお、環境と一体になって決して倒壊せずにゆっくりと上から朽ちてゆく。そんな様子がここで見られます。

もし、ここに当初の小屋のままに屋根が残り続ければ、それこそこの石積み壁は1000年という半永久的な時間を経ても朽ちもせず、倒壊もせずに保たれることでしょう。

屋根がないため、雨ざらしの環境で上から徐々に溶けるように朽ちていますが、高さ4メートル以上に達するにもかかわらず、厚さ50~60センチ程度の石積みの上には草が生え、石積み内部が状態の良い土壌となっているのが分かります。

むろん鉄筋など入っておらず、この状態で120年間の間倒壊することなく、今後もこのまま残置されれば、風化して消えてゆくには100年単位の時間を要することでしょう。

こうした、家屋の壁においても自然の中に溶けこむことによって構造物を持続させるためは、相応の工夫がなされていることが分かります。

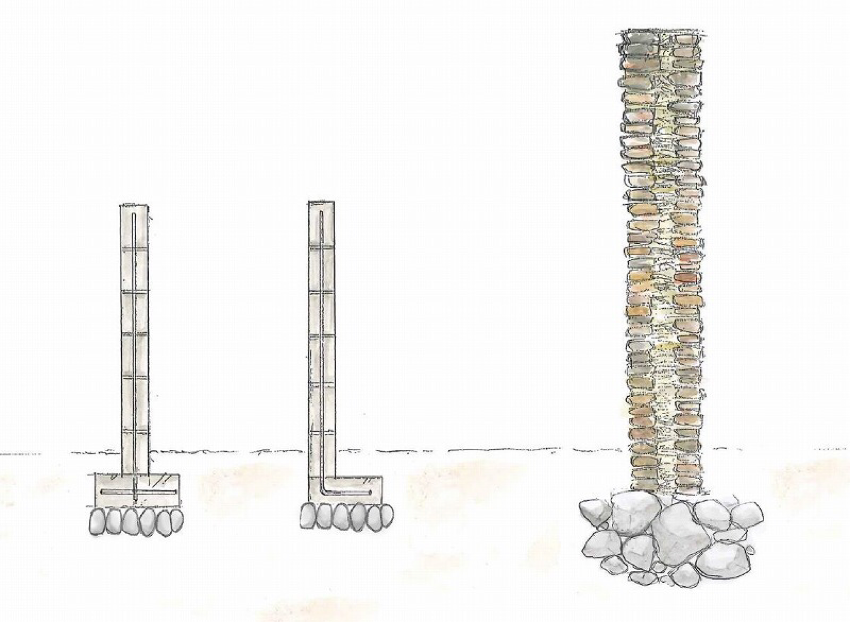

石積みと左官の技術を組み合わせたド・ロ壁

壁の構造は、伝統的な石垣に加えてド・ロ神父独自の考案により、土壁のメリットが加味されました。すなわち、壁石積みの接合部に、かつては赤土と切りワラを混ぜて壁土を練って塗り込みながら積んでゆく「練積み工法」が用いられていたのですが、ド・ロ神父は壁土に石灰を混ぜて漆喰状態にして塗り込みました。

これが大平作業場の当初の壁の断面予想図です。本来は屋根がありましたが、放置後に屋根がなくなった後もなお、壁は倒壊せずにまだまだ残っています。石の間に粘土と石灰、藁を混ぜて漆喰壁土状に塗り込み、そして間の空洞部分の埋め戻しの間に藁を挟み込んでいったという記録があります。

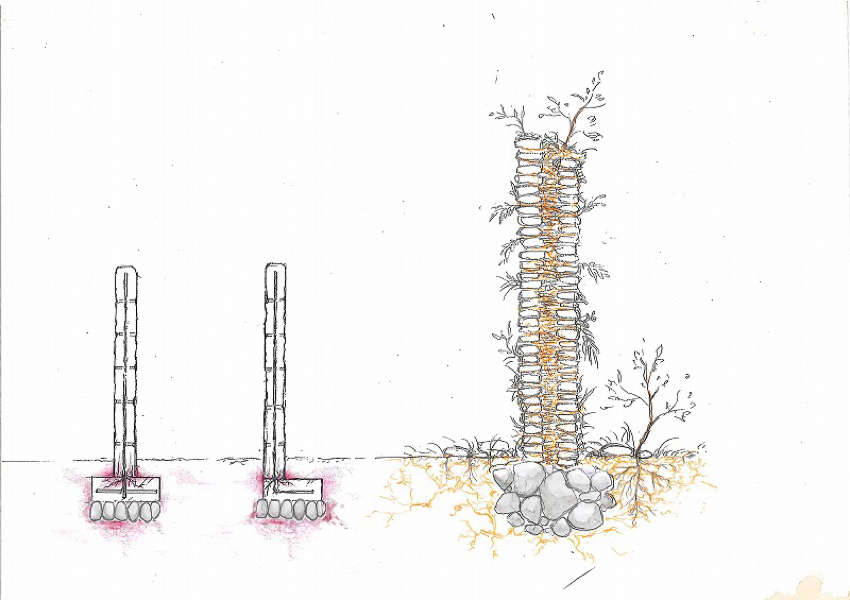

裏込めに大量の藁や枝粗朶(えだそだ)といった有機物を挟みながら積み上げてゆく工法は、城石積みや堤防、古墳など、盛土を伴う古代の土木造作の中で、ごく普通に見られたのですが、その意味については、考古学分野においても古典土木研究においても、十分に理解されていないのが実際です。

なぜ、こうしたかつての土木建築造作の中で藁や枝粗朶などの有機物を用いるのか? その意味について、このド・ロ壁と、昨年倒壊事故を起こして問題となったブロック塀の構造と比較して説明したいと思います。

ド・ロ壁とブロック塀、どこが違う?

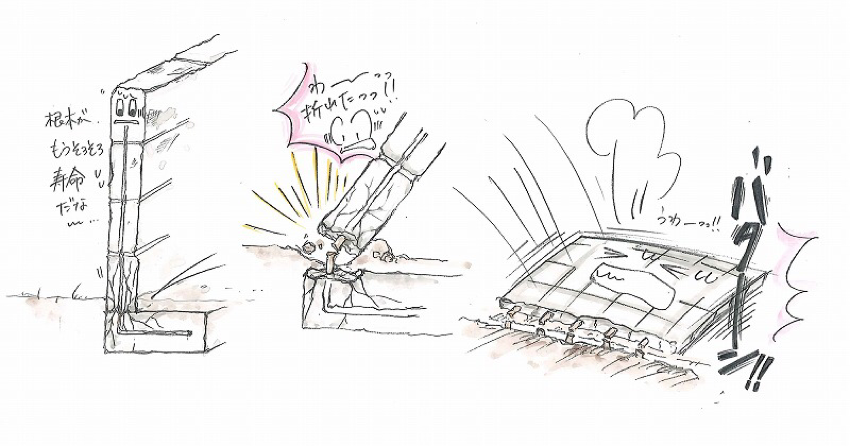

昨年、大阪府北部地震の際、小学校のプールのブロック塀が倒壊し、小学生が下敷きになって亡くなった痛ましい事故がありました。その際、そのブロック工事のずさんさや建築基準法違反ばかりが問題として取り上げられましたが、問題の本質は、こうした現代のコンクリート重量構造物が永続しないものである点にあります。

鉄筋もコンクリートも、風化します。風化の後に、鉄筋に代わってこの構造物を安定させようとする自然の働きが生じない限り、いつかはすべて、こうして崩壊してゆく、それは遅かれ早かれ必ず起こることです。

これを、ド・ロ壁と断面図で比較します。

鉄筋コンクリートブロック塀の基礎と壁は一見頑丈にも見えます。

ところが時間の経過とともに、ブロック塀においては、基礎と壁面のつなぎ箇所など、負荷の集中するところでいずれ亀裂が起こり、鉄筋やコンクリートの風化を早めます。現代土木建築の発想は、「それではこの部分をさらに補強しよう」という話になりますが、いくら強度を増そうが、その構造物が自然の営みのプロセスの中に溶け込んで双方の安定につながらない限り、いずれは風化して消えていきます。それが、強引な力であればあるほど、倒壊の際のエネルギーも重量も増し、大惨事につながるのです。今のインフラ全般において、大きな力と重量で自然の営みを抑え込んで変化を拒む、そんな発想で進められることがどれほど大きなツケを将来に抱え囲むことになっているか、そろそろ私たちはきちんと向き合う必要があるでしょう。

一方でド・ロ壁においては、壁の中にも菌糸が張って内部の土や漆喰部分に多孔質状の構造を作り、常にしっとりと通気する壁の状態が保たれます。雨ざらしになってもなお、雨にも削られにくいうえに菌糸と草木根の作用で柔軟に安定していきます。風化してなお、大きな倒壊につながらずに保たれ、なおかつ歴史の名残としての味わいを増してゆく。これこそが本当の人の英知の産物と言えるのではないでしょうか。

工学的発想のみで大地を改変させ、移り行く中で美しく安定してゆく状態を作る自然の働きを「風化」と称して、それをさらなる強引な力と重量で食い止めようとする。その発想を根本から見直していかねば、未来の豊かさも安全も美しい国土も遠ざかっていくばかりになってしまいます。

かつての尊い人の営みを自然が包み込んで祝福して、そこでの営みの証が風景に溶け込み、その土地特有の確かな風土を作り、過去と未来を繋ぐ架け橋として現代に生きる自覚を感じさせてくれる。先人への感謝、自然の摂理への畏敬、今を生きる人たちや未来を生きる子どもたちへの普遍的な愛情は、そうした風土の中で育まれてゆくものと思います。

石垣の話から、かなり脱線してしまいましたが、風化作用の中で変化しながらも永続し、美しい風土の原風景と人や自然への深い愛や畏敬をも育ててゆく。それが本当の人の土木造作の姿でなければならないことを、こうしたかつての人の営みの名残が語り掛けてくれるようです。

ド・ロ神父が土木造作に込めた思い

この地のシンボル、出津教会。春の朝です。

この教会は、明治12年の春、この村にやってきたフランス人宣教師、ド・ロ神父と出津の村人たちの総出で、喜びと祝福の中で建てられました。若く、布教への情熱と希望と野心に満ちてこの地に来た神父が目にしたものは、あまりに貧しい人々の暮らしでした。特に、荒海に漁に出てそのまま帰らぬ人となった漁師の若い未亡人は、当時村を出て身を売るほか生きるすべがありませんでした。そんな状況を目の当たりにして、神父は私財をなげうってこの村のために尽くすことを誓います。

「何とかしなくては…… そうだ。村人が、若い娘さんたちが、仕事をもって自立すること!」。若い神父はそう考えたのでしょう。やがて、農業、医療、福祉、井戸掘り、そうめん作り、マカロニ工場、機織り工場…… 村人のための、様々な福祉活動を続けた神父は、文字通りこの地に骨をうずめたのでした。

今もなお、土地を思い、人を思い、無限の愛をもって取り組んだド・ロ神父の土木遺構が、尊い人の営みを今に伝えています。

出津教会の脇に、こんな聖書の言葉を刻んだ碑が見られます。

「私の兄弟である

この最も小さい者にしたのは、

私にしてくれたことなのである。」

新約聖書、マタイによる福音書に記されたキリストの言葉です。小さな小さなこの地の人たちのために生涯をささげた神父の想いに胸を打たれます。

ド・ロ神父のことを没後100年経過した今もなお、地元の方は親しみを込めて、「ド・ロ様」と呼びます。

「土木は本来菩薩行」と言われます。またそれに打ち込むことを、仏教用語で「開発(かいほつ)」ということは、前回のブログ「造園と開発」にて記させていただきました。ド・ロ神父の生涯や、残された土木建築の名残は、本当の意味での開発とは、土木とは、どういうものであるかということを今に伝えますし、その行為に取り組む人の心に無償の愛が育まれます。さらにその行為が純粋なものであるほど、喜びに満たされる。それが人の生き方の美しさであり、本当の価値であります。

こうしたことを思うとき、やはり、私たち現代の文明は、人として、とても大切なところで道を間違えてしまったことに気づかされます。かつての尊い土木造作の意味を問い、そしてそれを現代に生かすため、今後も力を尽くしていきたいと願います。