古代の古墳の築造と森づくり

古代の巨大古墳の畔を歩くと、本当にのどかな山間の集落に佇んでいるかのような錯覚を覚えますが、ここは本来、平坦な沖積平野の一角であったのです。

そこに溜池を掘って、土中の水を集めて動かし、そして土を盛りあげて森をつくる。そんな先人の営みがこの土地の風土もつくってきたのです。

日本あけぼのの古墳時代、巨大古墳が次々に造営されていった奈良盆地や河内平野は、沖積平野の大規模な水田開発の始まりの地だったと言えるでしょう。長年日本文化の中心柱には稲作がありますが、この国の文化も人も、巨大古墳とともにこの時代に生まれ落ちたという面も大きいのではないかと感じます。

これらの大王御陵ほど、現代の鎮守の杜として厳正に森として守られ続けている場所は、おそらく他にないかもしれません。これが世界遺産登録になってもなお、静謐な杜のままで未来に繋がねばなりません。それが、地域における、いのちを養う土地の力の源であり、古代の智慧の証だからです

古代の巨大古墳の築造において、それを意図的に森にしようとしたことをうかがわせる造作の名残は随所で見られます。ここで少し、古墳築造の当時の工法について、見ていきたいと思います。

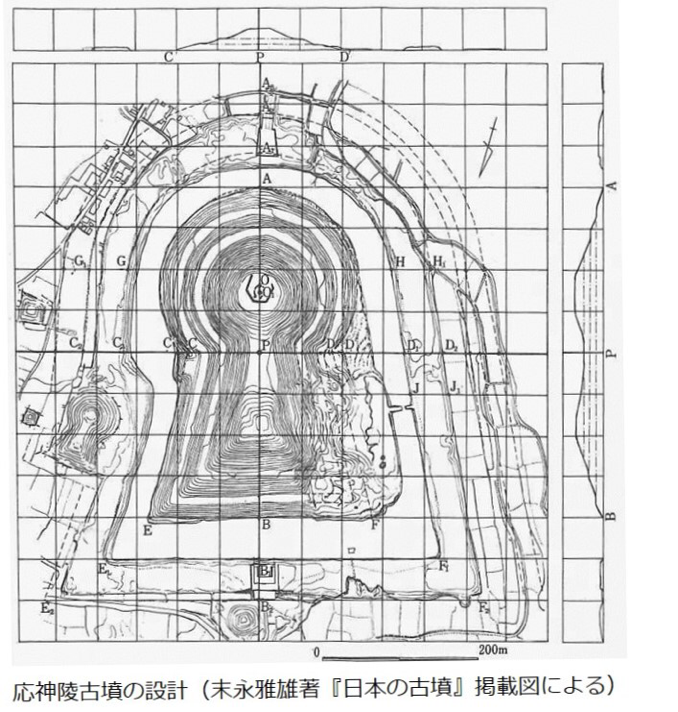

前方後円墳の古墳の地形を等高線で見ますと、傾斜の中腹に幾段も平坦な小段を設けている例が今も残ります。これは現代の土木造作でも盛土の際にごく一般的に用いられる積み方なのですが、これが古いもので2000年近くもの間、盛り上げた当時の人工地形のままに安定してきたのです。

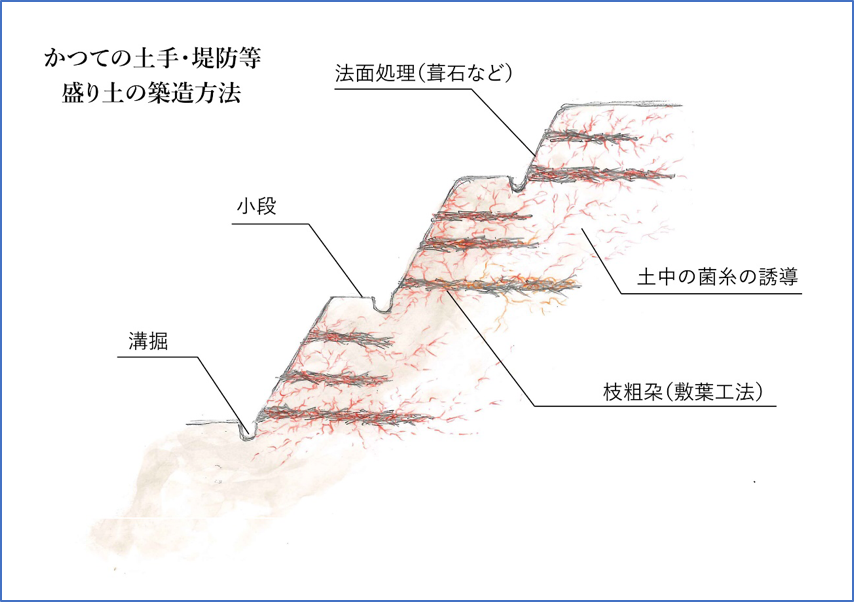

そこには当時、水が停滞しやすい沖積地や河川の堤防、水路などの人工地形を安定させるために、有機物の挟み込み(敷き葉、敷き粗朶工法)が、この巨大人工物の安定のためにも普通に行われてきたと考えるのが自然ではないかと思います。

上図は古墳盛土の際に枝粗朶などの有機物を挟み込んだイメージ図です。盛土の合間に粗朶などの敷き枝をしてゆくことで、側面から土中奥へと空気が入り込むラインが生じ、そして敷き枝、敷き葉といった有機物の分解過程で土中菌糸が伸びてゆき、積み上げた盛土の中に毛細血管のように、水と空気の通り道をつくっていきます。

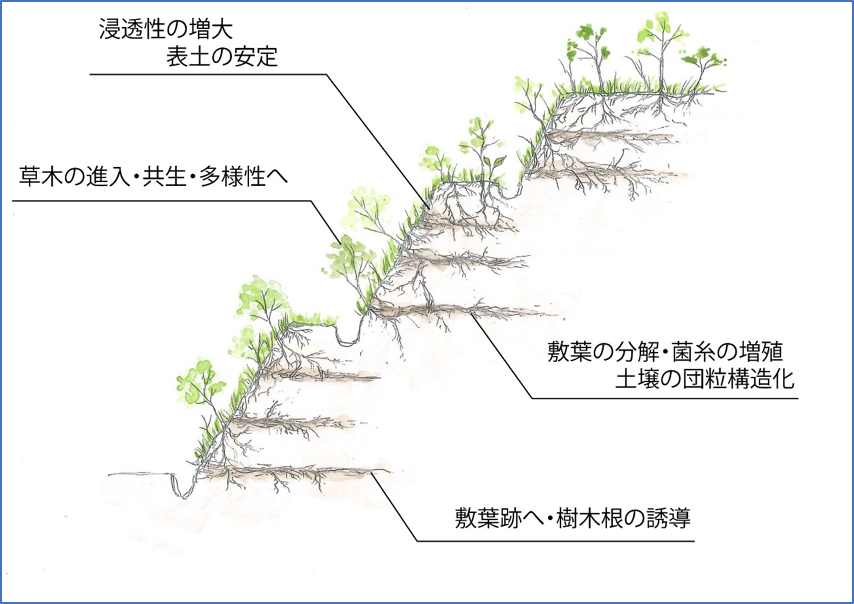

こうした有機物の分解過程で増殖する土中菌糸が土壌を団粒化して安定させてゆくプロセスを知らなければ敷き葉工法の本当の意味は理解されないことでしょう。

有機物はいずれ分解されて消えていくため、湿地などでなければなかなかその痕跡が残りません。しかし、巨大古墳の地質構造の数少ない分析調査からも、黒土層が確認された事例があります。これは、黒土だけを選別して層状に挟み込んだのではなく、挟み込んだ枝葉が分解して黒土となったと考えるのが、ごく自然のことではないでしょうか。

今、考古学や土木史研究の分野でも、動的平衡状態での安定を生み出す土中の動きについて、ほとんど重要視されておりません。自然環境の仕組みを悟り先人が持ち合わせていた深い智慧を取り戻して持続的な営みを人が取り戻すためには、常に変化する自然の因果の法則をなるべく体感的に謙虚に受け入れ、そこから「なぜ?」と問いかける、科学本来の姿勢への回帰が必要なように思います。

実際、これほどの盛土は相当な工期を要する造作であって、その途中にも幾度も猛烈な風雨にさらされたことでしょう。当時の古墳築造の施工の様子に思いを馳せてみましょう。

大規模な地形の築造です。工事途中の崩壊を防ぐため、広大な盛土頂部を平坦にして、その都度、表土の保護に草や粗朶を敷き詰めて雨撃による表土の団粒構造崩壊や泥水発生による表土空隙の目詰まりを防いだことが推測できます。

そしてその平坦部分に沈砂、浸透孔となる調整池(沈砂池)を点々と掘り、そこに枝粗朶を漉き込んで菌糸によるろ過フィルターを作ります。枝葉と菌糸のフィルターを通した水は土中に円滑に浸み込み、さらには土中で敷き葉層を中心とした何層もの浄化フィルターを通過して磨かれ、清冽な湧水として、古墳の周壕池に湧き出します。

斜面については、まずは上部からの水の流入が盛土斜面を削っていかないように、法面の肩(人工地形の斜面頂部)を若干盛り上げて、斜面への泥水の流入を防いだことでしょう。

さらに、河川工事や堤などの表層保護のために今も行われている、敷き藁、敷き枝、草の誘導のための処置が古墳の斜面保護においても行われ、小段の平坦部分はその際の資材運搬の作業道にもなっていたことでしょう。

道のわきにはかつては当然のごとく、溝を掘って水の浸透改善を行いましたが、ここでも当然小段の脇に溝が掘られていたことでしょう。

そしてそこにも、雨撃を防ぐために敷き粗朶を行い、表土を保護したに違いありません。そんな盛土の工程では当然のごとく、有機物が土中に挟み込まれます。

つまり工事の過程で養生のため有機物を用い、そのまま盛り上げていったと言えなくもないのですが、これら有機物が土中で通気せずに水の動きも停滞する状態で置かれると、腐敗して有機ガスを発生し、土中環境を阻害していきます。そうなると盛土は安定しないため、盛土された際にも通気が遮断されないように、相当の厚さで敷き葉が重ねられたことが推測できます。

それが結果として、この人工地形の中で気脈水脈の再生が工事中から始まって、直ちに安定につながったことでしょう。

石が近くで入手できる場所では、傾斜のきつい部分に葺石(ふきいし)といって、石を表土に差し込んで、水が流れずに浸み込みやすくする処置の名残が随所で確認されます。

身近な自然に存在する有機物と無機物を置き換えて、環境の循環を遮断しない形で土地をより豊かに安定させてゆく深い先人の智慧が、この大規模工事からもたくさん感じられるのです。

そして完成後、円滑に土中の気脈と通じた盛土には、すぐに草が覆い、木々が生えてきて、さらに地形を安定させていきます。

そして、円滑な土壌環境を地形的なメリットを得て、千年万年の森の営みを始めて、土地全体の風土環境を守り育てる仕事し続けるのです。

森、あるいは杜と書いて、「モリ」と呼びます。その呼称は「盛り」という意味からきていると常々感じます。

モリは盛るから森になる。こんもりと盛り上がったところが杜になる。そこにはわざわざ人がどこかから木を運んできて植える必要などどこにもありません。人が植えたところは、「森」ではなく、「林」(はやし)と言います。人が生やしたから、それは林(はやし)と言って、そのままでは森ではありません。もちろん多くの場所で林もいずれ森へと育っていきますが、それは、その土中で気脈水脈が通じ、木々が風土とつながって息づいて初めて、杜になるのです。

杜は自律した自然本来の世界のあらわれで、無限のいのちを生み出し、溢れさせ、多種共存の環境を自ら育んでゆくものです。人の造作が千年万年の杜を育てた。本来それが「土木」というもの。人の営みのあるべき姿と言えるでしょう。